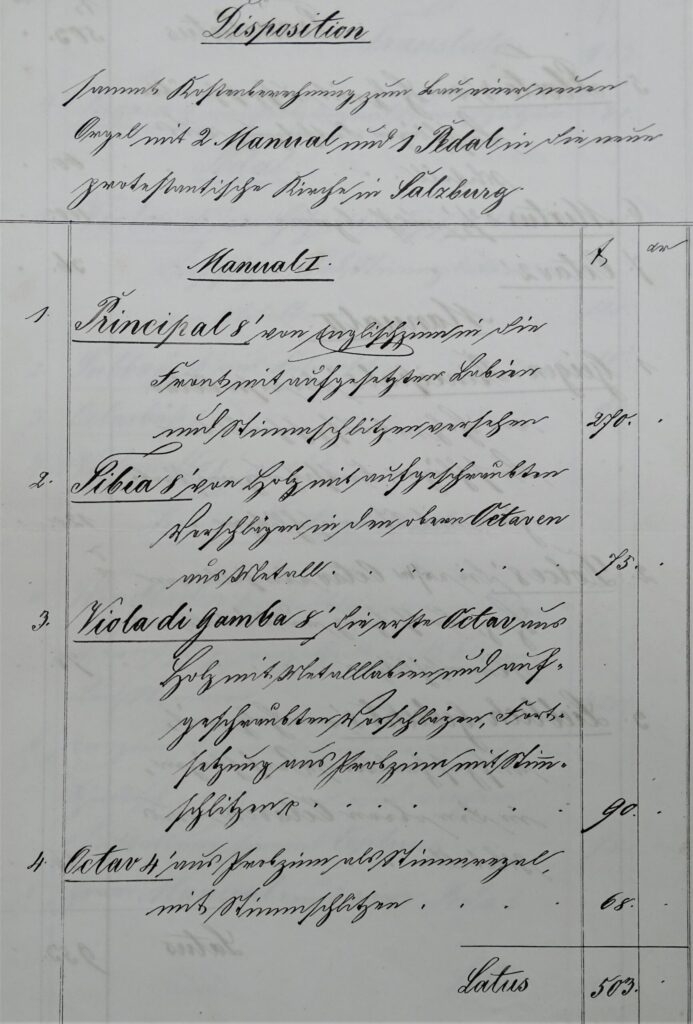

Jetzt soll die Christuskirche endlich die Orgel bekommen, die sie eigentlich schon immer hätte haben sollen. Diesmal in qualitativ hochwertiger Ausführung – ein Jahrhundertwerk. Glücklicherweise sind auch noch einige originale Pfeifen von 1867 vorhanden und können als Basis einer neuen Orgel verwendet werden. Außerdem wissen wir nicht nur, wie die Orgel von 1867 geklungen hat – wir wissen auch, wie sie eigentlich hätte klingen sollen, wenn die Gemeinde damals finanziell mehr Spielraum gehabt hätte. Nach den gewaltigen Ausgaben für den Kirchenbau wurde 1867 nämlich nur mehr ein Instrument realisiert, das sich kaum zum konzertanten Einsatz verwenden ließ.

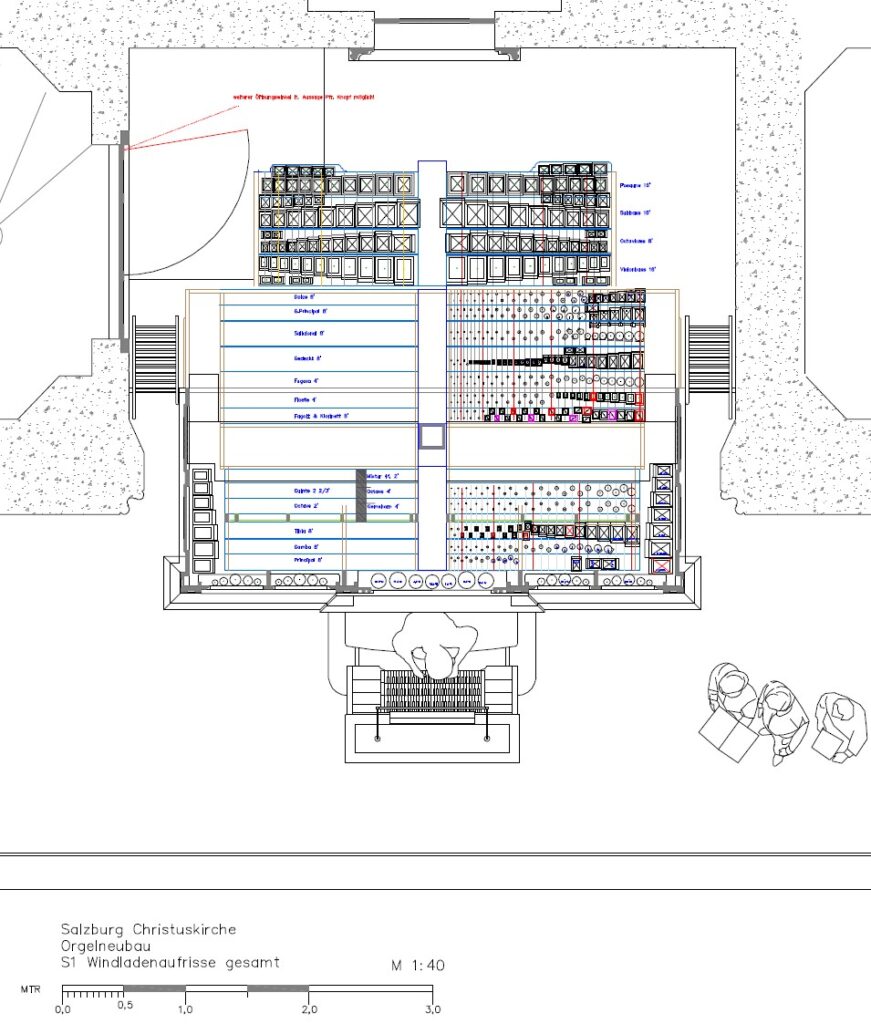

Aufbauend auf der originalen (und der ursprünglich geplanten) Disposition der Orgel wird die kleine, aber feine, deutsche Orgelbaufirma Lenter unter Verwendung der noch vorhandenen Originalpfeifen einen Neubau schaffen, der die ursprüngliche Konzeption der Orgel aufgreift und weiterführt. Am äußeren Erscheinungsbild der Orgel wird sich dadurch wenig ändern, das originale, denkmalgeschützte, Gehäuse bleibt erhalten. Nur der Spieltisch wird wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild bekommen, der Organist damit wieder erhöht und mit Blick zum Altar sitzen. Das Innenleben wird aber komplett umgebaut und in Zukunft fast den gesamten Raum hinter dem Orgelprospekt füllen.